こんにちは、15年理学療法士として病院に勤務している「てぃけ」です!

しゃがもうとしたとき、後ろにひっくり返りそうになったり、

階段を下りるときに“足首が詰まる感じ”がしたりしませんか?

もしかするとそれ、「足関節(あしくび)の背屈」がうまく出ていないかもしれません。

しかも、その原因のひとつに「扁平足(へんぺいそく)」が関係していることも多いんです。

今日はそんな「足首」と「足の裏」の関係を、

理学療法士としての視点もまじえて、記事にしてみました。

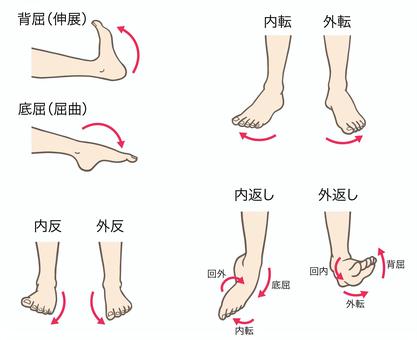

足関節の背屈ってどんな動き?

足関節の背屈とは、

“つま先を上に向ける動き”のことです。

歩く・しゃがむ・階段を降りる・走る——

ほとんどの動作で使われている、地味だけど大切な動きなんです。

実際に背屈が制限されていると、

・しゃがむと後ろに倒れる、かかとが浮く

・階段で膝が前に出にくい

・歩くときにつま先が引っかかる

・腰や膝に負担がかかる

こんなトラブルが起こりやすくなります。

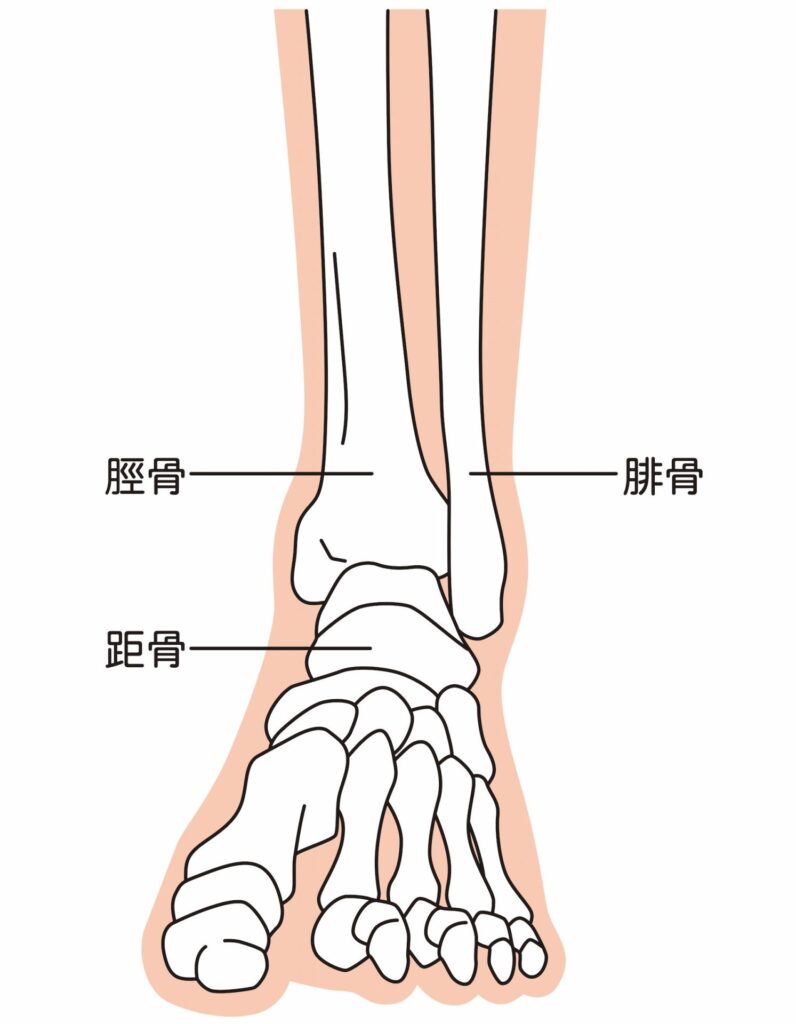

足首の機能解剖を少しだけ

足関節は「距腿関節(きょたいかんせつ)」と呼ばれる部分で、

脛骨(けいこつ)と腓骨(ひこつ)でできた“くぼみ”に、

距骨(きょこつ)という骨がはまりこんでいます。

背屈のときには、この距骨が後ろ下方向へ滑り込みながら動くのが正常なメカニズム。

でも、この距骨の滑りが悪くなったり、足首まわりの筋肉が硬くなると、

うまく背屈できなくなってしまうんですね。

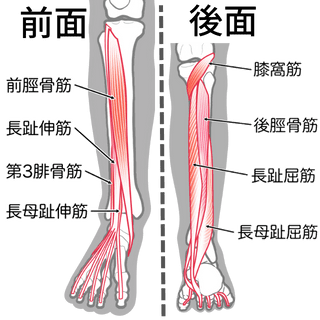

背屈に関わる主な筋肉は以下の通りです👇

- 前脛骨筋(つま先を上げる)

- 長趾伸筋・長母趾伸筋

- ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)は逆に背屈を制限する側

つまり、「前が弱い・後ろが硬い」と背屈が出にくくなります。

また、難しいことに前側の筋肉が硬くても背屈が出にくくなります。

また、距骨の位置がズレてしまうと、

足首の前が詰まるような感じになり、しゃがみにくくなる人もいます。

この“骨の位置関係”が意外と見落とされがちなんです。

扁平足が背屈を邪魔するワケ

ここからがポイント。

足の裏には「内側縦アーチ(ないそくたてアーチ)」という“土踏まず”のようなカーブがあります。

これがクッションの役割を果たして、体重を分散してくれているのですが、

扁平足になるとこのアーチがつぶれてしまい、

足全体が内側に倒れやすく(回内足)、距骨が内側・前方に傾きやすくなります。

するとどうなるか?

・距骨の動きが制限されて背屈が出にくくなる

・アーチを支える筋肉(後脛骨筋など)が働きにくくなる

・体重が内側に偏って、膝や股関節にも影響が出る

つまり、「扁平足 → 距骨の位置がズレる → 背屈が出ない → 全身の動きが硬くなる」

という流れができてしまうんです。

この“骨の位置関係”が意外と見落とされがちなんです。

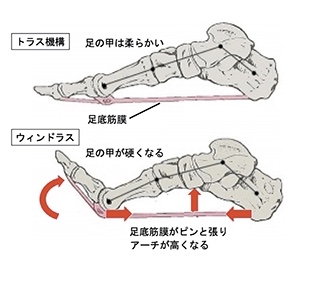

トラス機構とウィンドラス機構

足の「トラス機構」と「ウィンドラス機構」って?

足のアーチ(特に内側縦アーチ)は、ただの形ではなく「機構(しくみ)」によって安定性と柔軟性を両立しています。その中でも重要なのが トラス機構 と ウィンドラス機構 です。

■ トラス機構(Truss Mechanism)

トラス機構は、建築物の橋などに使われる「三角構造(トラス構造)」に例えられます。

足の場合、以下のような構成になっています。

- 後方支点(踵骨)

- 前方支点(中足骨頭)

- 張力を受ける要素(足底腱膜・靱帯)

この3つが三角形をつくり、足のアーチを支える役割を果たします。

つまり、「足底腱膜がピンと張ることで、アーチがつぶれずに形を保つ」というしくみです。

もしこの足底腱膜や靱帯の張力が弱くなると、アーチが落ちてしまい、扁平足 や 過回内(オーバープロネーション) に繋がります。

■ ウィンドラス機構(Windlass Mechanism)

ウィンドラス機構は、足のアーチを“動きながら”支えるメカニズムです。

具体的には「つま先立ち(または歩行時の蹴り出し)」のときに働きます。

- 歩行の最終局面で、母趾(親指)が背屈する

- その動きによって 足底腱膜が巻き上げられる(windlass=巻き上げ装置)

- 腱膜の張力が増し、内側縦アーチが高くなる

- 結果として、足が剛性を持ち「蹴り出し」がスムーズになる

つまり、歩行中に足底腱膜が“自然にバネのように働く”ことで、推進力と安定性を両立しているわけです。

扁平足さんにおすすめのトレーニング

ここからは、理学療法士的おすすめトレーニングを紹介します。

① タオルギャザー

足の指でタオルをたぐり寄せる運動です。

かかとが浮かないように!

足の裏の小さな筋肉(短趾屈筋・虫様筋など)を鍛えることができます。

10回×2セットでOK。

最初は“つるっ”と滑りますが、続けると足裏がしっかりしてきます。

② かかと上げ(ヒールレイズ)

両足を肩幅に開き、ゆっくりとかかとを持ち上げます。

ふくらはぎの下の方(ヒラメ筋)を意識して。

後脛骨筋も自然と働いてくれます。

10〜15回×2セット。立ち仕事の合間に◎

③ 足関節 背屈ストレッチ

片膝立ちの姿勢で、前の足の膝を少しずつ前に出していきます。

かかとが浮かないように注意。

足首の前側に“じんわり”伸びる感覚があればOK。

20〜30秒×2〜3セット。

④ フットドーム(足裏アーチ作り)

足の指は軽く床につけたまま、足裏の中央を“キュッ”と持ち上げる意識で。

足の裏の筋肉と後脛骨筋が一緒に働きます。

5〜10秒キープ×10回。

地味ですが、アーチを作るトレーニングではこれが一番大事。

⑤ ウィンドラス機構改善

足裏は地面につけたまま足の指を思いっきりそらす運動。

足底筋膜が伸ばされ、アーチの支持性が改善されます。

5〜10秒キープ×10回。

日常で気をつけたいこと

- 靴のインソール(中敷き)を見直す

- 長時間の立ちっぱなしを避ける

- 家ではたまに裸足で過ごして、足裏の感覚を育てる

- 座り姿勢でも足を組まず、左右均等に体重をかける

こうした小さな積み重ねが、足首の柔軟性を守る第一歩です。

まとめ:足首の硬さは「足の裏」から見直そう

足関節の背屈が出にくい人ほど、「足の裏の働き」がうまくいっていないことが多いです。

筋肉をほぐすだけでなく、骨の位置・アーチの支え・動きの質を整えることが大切。

「足の指を動かす」

「かかとを感じる」

そんな小さな意識から、体は驚くほど変わります。

足首の硬さに悩む人は、まず足の裏から整えてみましょう。

続けることで体のバランス、しゃがみやすさ、歩きやすさが、きっと変わってきます。

コメント